Recherche

Dossiers thématiques

Récemment répertoriées

Publications en vedette

En Haïti, les lois sur les liens familiaux sont influencées par le modèle français qui n’est pas compatible avec les réalités haïtiennes. La majorité de la population crée alors ses propres droits et institutions sur l’alliance et la filiation, ce qui mène à la déresponsabilisation des pères envers leurs femmes et leurs enfants. Depuis, la loi haïtienne a changé en faveur de l'intérêt des enfants et des mères, mais il existe toujours une discrimination face aux enfants non issus du mariage. Aujourd’hui, le projet de loi sur la paternité responsable tente d’offrir une plus grande égalité des droits malgré la situation d'alliance et de filiation. Le processus est long et semble difficile à appliquer dans la réalité haïtienne.

Les personnes représentant le gouvernement et d'autres organisations qui véhiculent le message féministe ont eu un impact sur le fonctionnement des autres ONG. Qu’en est-il de la nature des interventions dans la sphère publique par le mouvement féministe et de leur espacement dans le temps? Des stratégies préconisées et des formes d’actions entreprises? En se référant à deux moments distincts du mouvement féministe, on tente de mieux comprendre le contexte d’une nouvelle approche de l’aide au développement international depuis le séisme du 12 janvier 2010.

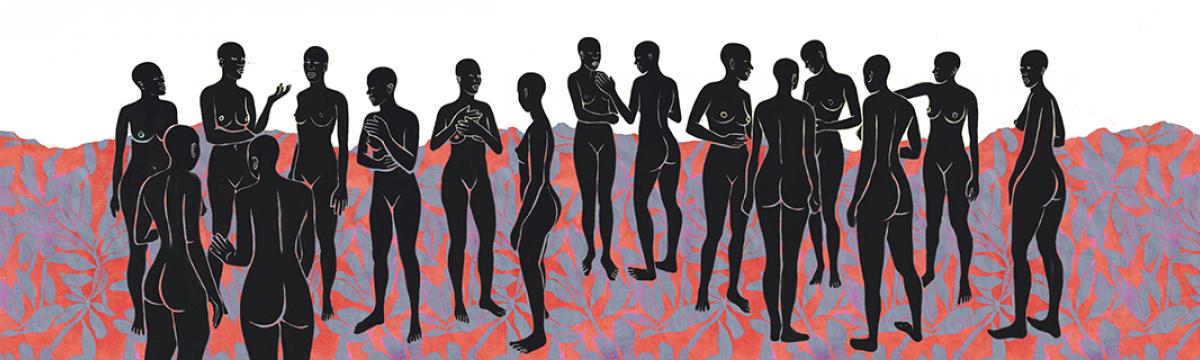

De brefs portraits accompagnés de ressources bibliographiques présentent 15 femmes remarquables ayant contribué à façonner et à penser le monde, mais qui ont disparu de la mémoire collective.

Depuis son indépendance, Haïti souffre de multiples crises politiques, économiques et environnementales. La transition vers la démocratie s'avère difficile puisque la gestion du développement est effectuée par l’aide internationale. Celle-ci nécessite une ouverture de l’économie haïtienne à l’exploitation du travail et des ressources via l’emprunt d’argent. Le profit de ces efforts de développement n'est pas investi dans le pays. Il enrichit plutôt les élites mondiales. De plus, les crises au niveau politique causent l’arrêt de l’aide internationale. La société haïtienne est hantée par un passé violent, qui génère une ambiance d’insécurité, ce qui rend complexe la mise en place d’une transition démocratique pourtant demandée par l’aide internationale.

Les engagements politiques pour contrer les inégalités entre les femmes et les hommes ne suffisent pas à faire avancer les choses. La barrière sociale dans le milieu administratif fait perdurer des discriminations et préjugés sexistes, tandis que les actions et représentations sociales des acteurs diffèrent de leurs engagements. Les institutions n'intègrent pas la dimension genre dans leur organisation. L’auteure suggère l’application de mesures concrètes plutôt que de se reposer sur la volonté intrinsèque des acteurs politiques.